Auch eine erfolgreiche Impfkampagne wird nicht davor schützen, dass die Epidemie immer wieder erneut aufflammt. Die AHA-Regeln – Abstand, Hände waschen, Alltag mit Maske – werden die Menschheit trotz Impfungen noch sehr lange begleiten. Auch regional begrenzte Lockdowns wird es immer wieder geben müssen.

Das hat ein Forschungsteam um den renommierten Mathematiker und Epidemiologen Matt Keeling vom Zeeman Institut für Systembiologie und Epidemiologie von Infektionskrankheiten an der Universität von Warwick, England, bis zum Jahr 2024 modelliert.

Das Modell bezieht sich zwar auf Großbritannien, wo bereits mehr als

26 Millionen Einwohner mindestens eine Impfdosis erhalten haben, also fast 40 Prozent. Aber gerade deshalb lassen sich daraus durchaus Schlüsse auf die zukünftige Lage auch in Deutschland ableiten, wo derzeit mit 7,2 Millionen Impfungen nicht einmal neun Prozent ihre erste Impfspritze bekommen haben.

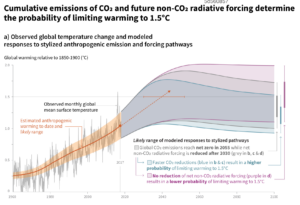

Sollte es nämlich keine Schutzmaßnahmen geben und die Impfungen 85 Prozent aller Infektionen verhindern, so würde der R-Wert dennoch bei um die 1,58 bleiben. Jeder Infizierte würde also rein rechnerisch nach wie vor 1,58 weitere Personen anstecken. Ohne Impfungen würde der R-Wert bei 3,15 liegen.

Dass der R-Weit sogar bei einer durchgeimpften Bevölkerung ohne Schutzmaßnahmen immer noch über 1,0 bleibt, liegt daran, dass eine Impfung nicht bei allen Menschen gleich wirkt. So würden Todesfälle insgesamt zwar radikal verhindert, aber ohne jede weitere Schutzmaßnahme würde der Anteil der vollständig Geimpften an den COVID-19-Todesfällen zwischen 48,3 und 16 Prozent liegen. Dabei haben die Forscher die höhere Infektiosität durch die Variante B.1.7.7 noch gar nicht mit eingerechnet.

Die Autoren warnen eindringlich davor, bereits jetzt in England Lockerungen einzuführen. Denn trotz des hohen Anteils an Geimpften in der Bevölkerung kann immer noch eine neue Infektionswelle aufflammen, die dann landesweit zu 1 600 Sterbefällen pro Tag führen könnte.

Bei gleich bleibendem Impffortschritt in England sollten Lockerungen erst in fünf bis zehn Monaten ins Auge gefasst werden. Rein rechnerisch würde das immer noch zu bis zu 50 Toten pro Tag bei wirklich hartem Lockdown führen, oder bis zu 450 Tote pro Tag bei moderatem Lockdown.

Veröffentlicht ist die Untersuchung im Peer-Review-Journal „The Lancet“ vom 18. März 2021.

Aktualisierung vom 2021-04-06:

„Nature“ 18. März 2021: Fünf Gründe, warum eine Covid-Herdenimmunität wahrscheinlich unmöglich ist – trotz umfangreicher, flächendeckender Impfungen. Die deutsche Übersetzung gibt es hier bei „Spektrum“.

Die fünf Gründe ergeben sich nach dem „Nature“-Artikel von 18. März 2021 aus folgenden Problemen, die die Autorin aufzählt:

- 1. Es sei nach wie vor unklar, ob die Impfungen die weitere Übertragung verhindern. »Herdenimmunität ist nur relevant, wenn wir einen Impfstoff haben, der die Übertragung blockiert. Wenn das nicht der Fall ist, besteht die einzige Möglichkeit, eine Herdenimmunität in der Bevölkerung zu erreichen, darin, alle zu impfen«, wird Shweta Bansal zitiert, Expertin für Mathematik in der Biologie an der Georgetown University in Washington DC

- 2. Die Impfstoffe seinen weder auf nationaler und schon gar nicht auf internationaler Ebene gleichmäßig verteilt. Über Israel, mit einer Durchimpfung von derzeit 60 Prozent, heiß es in der „Spektrum“-Übersetzung des Artikels von Aschwanden mit einem Zitat von Dvir Aran, biomedizinischer Datenwissenschaftler am Technion des Israel Institute of Technology in Haifa: „»Das Problem ist jetzt, dass die jungen Leute sich nicht impfen lassen wollen«, sagt Aran. Deshalb locken die Behörden sie mit Dingen wie Gratis-Pizza und Bier. Gleichzeitig haben Israels Nachbarn Libanon, Syrien, Jordanien und Ägypten noch nicht einmal ein Prozent ihrer jeweiligen Bevölkerung geimpft.“

- 3. Zunehmend neue Virus-Varianten würden die Berechnungen für weitere Planungen unsicher machen. Hinzu komme, dass höhere Immunitätsraten, beispielsweise auch durch zunehmende, aber zu langsam voranschreitende Impfungen, einen Selektionsdruck erzeugen könnten, bei dem Varianten entstehen, die geimpfte Menschen erneut infizieren würden.

- 4. Es ist nach wie vor unklar, wie lange die Impf-Immunität überhaupt anhält.

- 5. Die Geimpften könnten ihr Verhalten ändern. Der Artikel zitiert eneut Aran mit den Worten: „Doch angenommen, er [der Impfstoff] böte 90 Prozent Schutz: »Wenn Sie vor der Impfung höchstens eine Person getroffen haben und jetzt mit der Impfung zehn Personen treffen, kommt das auf das Gleiche raus.«“

Das Resüme des Artikels ist ein Zitat des Impfstoff-Epidemiologen Stefan Flasche an der London School of Hygiene & Tropical Medicine: „Wir sollten uns also Gedanken darüber machen, wie wir mit dem Virus leben können.“ Aschwanden endet hoffnungsvoll: „Die Krankheit wird dann vielleicht nicht so bald verschwinden – ihre Bedeutung wird aber wahrscheinlich schrumpfen.“

Bild: Wikimedia-Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SARS-CoV-2_without_background.png